力行社成立之后,为保密起见,随即建立了二级外围组织——“革命军人同志会”与“革命青年同志会”。

紧接着,又建立了三级外围组织——“中华民族复兴社”。

力行社作为核心组织,以原领导成员充任复兴社领导成员,对外假以复兴社之名,对二、三级外围组织中人,严守力行社机密。

一二八上海抗战中,由于蒋介石对日本军事力量的情报不准确,而且对军队里任职的黄埔军官估计和控制都不足。

为了进一步了解局势,蒋介石在力行社成立一个特务处来加强他的非正式秘密特务组织。

不过,这个新成立的处还不算政府正式的机构,而是在行政上与力行社有关的一支“铁血队”,它被安置在向它提供资金的“复兴社”内。

因此,力行社特务处,又称为复兴社特务处。

其任务是,在完善间谍业务和开展阴谋破坏的同时逐渐渗透到卫戍部队、警察和军警力量中去。

然而,所有这些任务都没有以合法形式布置下去过。虽然蒋介石规定,所有的人事事务都得由他亲自处理,但他自己作为国民政府主席刚下了台,政府大权落到了广受尊敬的名义领袖林森手中。

不过,戴笠当时还是掌握着一个正式的机构,有着固定的资金来源,而原来的“十人团”也发展为100人以上的团体。

1932年3月18日,国民党第四届中央执行委员会第二届会议在洛阳召开,会议任命蒋介石为军事委员会委员长。

为了防止CC派和黄埔派互相之间的对立增长而削弱自己的情报机构,蒋介石决定使用他新的权力,在军委之下设立一个正规的情报局,以将这些非正式和秘密的调查部门组合在一起。

1932年春,蒋命令在军委内成立由陈立夫及其副手、南京警察厅厅长陈绰领导的“调查统计局”。于是,三个处相继成立。

第一处是原中央党部的调查科,即密查组一科,它设在特务处所在的瞻园路,由徐恩曾领导。这个处便成了党务调查处,后来成为陈立夫抗衡戴笠军统局的部门——中统局。

第二个部门是戴笠设在鸡鹅巷的联络组,负责监视和调查军队。

第三处先是由丁默邨,后来由金斌领导,负责监查邮电检查局,后来并入特检处,办公处在江西路。

统计局本应负责协调这三个处的工作。但实际上只有徐恩曾和戴笠派出了他们自己的人员到设立在南京西华门四条巷军委特务处总部工作。

而真正的工作是由各部门自己执行的,他们之间基本没有什么合作。

力行社成立一周之后,关于特务处处长人选,蒋介石要求:

只有知己知彼,才能做好一切工作,复兴中华民族精神与道德。因此,情报工作不容忽视,负责情报工作的人选,一定要对党国绝对忠诚,并有搜集情报的经验。

蒋介石的要求,令戴笠怦然心动。因为,在力行社所有人中,似乎只有他符合蒋介石的要求。但他毕竟资历浅,心中没底,只好去找胡宗南打探消息。

在蒋介石3月18日正式复出前后这段日子里,胡宗南一直留住南京。

来到胡宗南下榻的饭店,不等戴笠开口,胡宗南知道他的目的,笑着说:

“按校长所提条件,特务处长人选非你莫属。不过,其他人对你知之甚少,故而有人提出反对意见。

我保荐你了,但报上去的人选一共有六个,最后就看校长怎么定夺!”

听说人选已经报上去了,而且自己名列其中,戴笠一时心花怒放。只是六选一,他难免不为此担忧。而且,做过情报工作的并非只有他一人。

但是,胡宗南却说:

“放心吧,我了解你,也了解校长的用人方针,估计问题不大。”

随后,戴笠返回鸡鹅巷53号后,贾金南禀报说:

“长官,刚接到通知,让你到陵园别墅晋见校长。”

戴笠问道:

“什么时候?”

贾金南回答:

“明天下午。”

戴笠立即将这个消息转告胡宗南,两人一致认为,校长选中了戴笠。

这是戴笠被蒋介石第一次正式召见。地点位于中山陵右下坡松林、距明孝陵半公里的蒋介石的陵园别墅中。

蒋介石中山陵别墅旧址 图片来自网络

说是别墅,其实就是三间小平房,中间为会客室,西间为军事地图室,东间办公兼卧室,旁边一间小屋,为随从人员住所。

由于简朴幽静,蒋介石常于假日到此“休息”;也因地处偏僻,宋美龄不愿在此留宿。

当时,小红山官邸尚未建造,宋美龄更喜欢住在设于黄埔路中央军校内的官邸。

第二天下午,戴笠来到这里后,跟随侍卫走进会客室,还没来得及坐稳,蒋介石就由东间来到会客室。

戴笠立即站起,毕恭毕敬地上前,“啪”的一个立正,向蒋介石举手行礼,朗声说道:

“报告校长,学生戴笠奉命前来晋见。”

蒋介石打量一下戴笠,点点头,开门见山地说:

“特务处长人选,干事会保举了六人,这六人中,只有你能负起这个责任。”

蒋介石选中戴笠,已在戴笠意料之中;而蒋介石如此直接地对他表示肯定,却是戴笠没有想到的。

即便如此,他仍不敢相信这一切会顺利实现,他再次“啪”的一个立正,恭恭敬敬地说:

“感谢校长的信任与栽培!只是……团体中,很多人都是我的学长,由我担任这个职务,好像不太合适。”

戴笠这样子说,并非故作谦逊,他深知自己资历浅,力行社那些持反对意见的人,都是黄埔毕业生中元老级人物,在蒋介石身边说话都有着举足轻重的作用,所谓三人成虎,众口铄金,说不定未等任命,蒋介石就会改变主意。

而且,更重要的一点,在力行社的成员中,直接或间接从事过情报工作的大有人在。

桂永清曾担任过特务营长,自不必说;

郑介民在蒋桂战争中策反桂系将领非常成功,已初步显示出特工才能;

康泽虽毕业于黄埔三期,却在留苏期间便义务做起秘密情报工作,将同学中的中共党员活动情况源源不断地报告蒋介石,归国后即进入蒋的亲信幕僚行列,在出任侍从参谋的同时,以负责《中国日报》文化宣传之名,秘密搜集各方面情报,供蒋决策之用;

邓文仪毕业于黄埔一期,一直从事政治工作,1928年任侍从室秘书后,以对各类情报的独具慧眼与独到的政治眼光,深得蒋介石信赖,也是竞争力极强的人选。

所以,戴笠尚有自知之明,怎敢掉以轻心。

蒋介石自然心中有数,之所以选择戴笠,是由于戴笠本身有着其他人所不具备的优势。

首先,戴笠自逆境中走来,身上有股能吃苦敢玩命的拼劲,且直面挫折百折不回,同时沉毅谨慎、孜孜以求、不慕浮荣,正是“处近要,负重任,共机密”的特工首脑不可或缺的素质。

其次,戴笠身上有种对情报工作与生俱来的才略与胆识。机敏睿智,考虑问题精细周密,处事果断,行动雷厉风行。

他在条件并不成熟的情况下,以极快的速度建起了密查组,这无疑是其他人难以企及的,而这个现成的密查组,正是组建特务处不可多得的班底。

更重要的一点,是戴笠对蒋介石的绝对忠诚。一旦从人才济济的黄埔生中被拔擢,为报知遇之恩,以其个性,即使蒋介石要其项上人头,相信他也决不会犹豫。

想到这里,蒋介石鼓励戴笠说:

“革命不分先后,岂能论资排辈。一切有我,你不必担心,现在是你有没有决心做好这个工作。”

见蒋介石态度如此明确,戴笠当即表示:

“报告校长,就黄埔的关系讲,您是校长,我是您的学生。就革命的关系讲,您是领袖,我是您的部下。既如此,我当然只有绝对服从命令,尽全力做好这项工作。”

这次召见确实存在,据台湾“国防部”1966年出版的年鉴称,蒋介石在宣布成立这个“机构”之前,私下与戴笠在南京郊外的中山陵见过面。

几天后,蒋介石正式颁发对戴笠的任命,同时再次召见戴笠,谈了对特务处建制的初步设想。

即特务处成立之初,暂设两科一室若干股,由郑介民任副处长兼第一科科长,邱开基任第二科科长,唐纵任书记室书记。

戴笠一听,这样的人事安排令其大为震惊。

郑介民何其了得,仅他的学历就足以令戴笠汗颜!

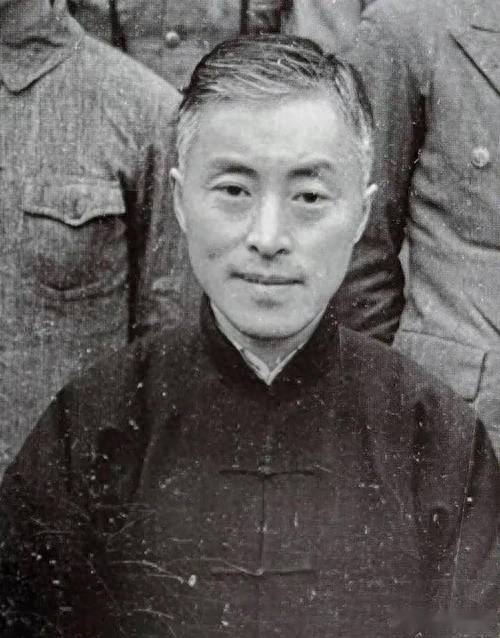

郑介民,广东文昌(今属海南省)人,字耀全,号杰夫,原名庭炳,生于1897年,与戴笠同庚;

不同的是,郑介民在进入黄埔军校之前,就已读过广东警卫军讲武堂,1924年考入黄埔军校第二期步科,1925年年底赴苏联入莫斯科中山大学学习政治经济学专业,1927年8月回国后,又拿了个南京陆军大学将官班乙级第一期的“文凭”。

相比之下,戴笠那张黄埔六期肄业的唯一“文凭”,实在是楚楚可怜。

而且,就经历而言,郑介民早在十几岁的时候,就秘密参加了孙中山组织的民军,后避捕更名亡走马来亚,入黄埔后又参加了两次东征。

莫小看这两次东征,这比戴笠当年“刀尖上舐血”的学兵经历更为残酷,意义自然也大相径庭。

戴笠参加的是军阀混战,或可说是狗咬狗一嘴毛的战争,郑介民参加的则是意义深远的正义之战。子弹不长眼,不管你是“天子门生”,还是马夫、勤务兵,一弹击中要害,都将一命呜呼。

也就是说,在两次东征中,学生兵都有大量牺牲。即使在早期学生兵都已成为中下级军官的北伐中,牺牲概率仍然很高。

正是“一将功成万骨枯”,这些挺过了东征、北伐的黄埔学生几乎个个都得到了快速提升。

后来,郑介民虽未参加北伐,收获却不可谓不丰,曾任中央军校政治教官,后出任蒋介石侍从室秘书,复兴社成立后,又进了复兴社的“领导层”——干事会,成了复兴社干事。

如此资深的“老革命”和“海归”,给草根出身的戴笠当助手,是戴笠做梦都不敢想象的。

而蒋介石安排的第二个人选邱开基,毕业于黄埔三期并曾留学日本,学历、资历也令戴笠望尘莫及。

蒋介石如此破格擢升戴笠,怎能不令其感激涕零,他当即郑重表示:

“从今日起,学生这颗脑袋就拿下了。这就叫一手接受命令,一手提着头颅。”

蒋问:

“此话怎讲?”

戴笠知道自己没把话说明白,咧着嘴笑笑,解释说:

“这是我的决心,这个工作做得好,我的头一定会给敌人杀掉;若做不好,当然要杀掉。再者,积劳成疾,所谓‘鞠躬尽瘁,死而后已’,岂不外只有这三种情形。”

这种必死的决心,印证了蒋介石对戴笠的判断。他需要下属的绝对忠诚,乃至不惜献出生命。

戴笠的态度,使蒋介石认定没有选错人。

蒋介石安排的第三个人选唐纵,是戴笠的第六期同窗,早已被戴笠拉进“十人团”,因此戴笠对这项安排,也是心悦诚服乐于接受的。

现在,戴笠享有蒋介石的充分信任。正是在这个时期,沈醉加入了这个组织,当了上海通讯站的负责人,并学会了指导在他之后加入“行动署”的新手们绑架和行刺等技术。

尽管人员数目倍增,戴笠在卫戍部队和军事警察部队的网络也崭露头角,然而特务处的行动还是受到阻碍,因为它缺乏逮捕和拘留嫌疑分子的合法权力。

至于办公地址,此前胡宗南已主动提出,将第一师办事处搬出,鸡鹅巷53号全部交给戴笠使用。

但是,由十余人猛增到百余人,53号显然不够用,蒋介石特地调拨徐府巷2号作为特务处正式办公地点;并另外调拨三道高井洪公祠后院的一幢二层小楼,为特务处首批干部训练班的教室及宿舍。

如此规模,戴笠心里清楚,特务处绝不仅仅是负责情报工作,他的特工人员,也不仅仅是情报员,他们有着更重要的责任与使命,有着更为广阔的舞台……

3月下旬,在溥仪作为满洲国傀儡政府首脑登位后不久,蒋召集了他的高级军事顾问,共同决定组织一个“情报网”,“以便抵抗外国侵略,平定国家”。

于是,“一个军事情报机构”便成立于1932年4月1日,那便是后来国民党军事情报部门永远要纪念的军统机构成立周年日。

1932年4月1日,是戴笠一生中最重要的日子。

这一天,蒋介石在力行社全体成员大会上郑重宣布了特务处及其两科一室负责人人选。尽管这个人事安排所有人早已知晓,但对戴笠来说,只有正式公布之后,特务处才能名正言顺地正式运行。